キャリアコンサルタントLibrary

人の力になりたいという気持ちが原動力!それが社会の役に立つのがキャリアコンサルタント資格です!!

事例紹介 その他

リカレント教育とは?意味やリスキリングとの違い、メリットをわかりやすく解説

リカレント教育とは?基本的な意味と注目される背景

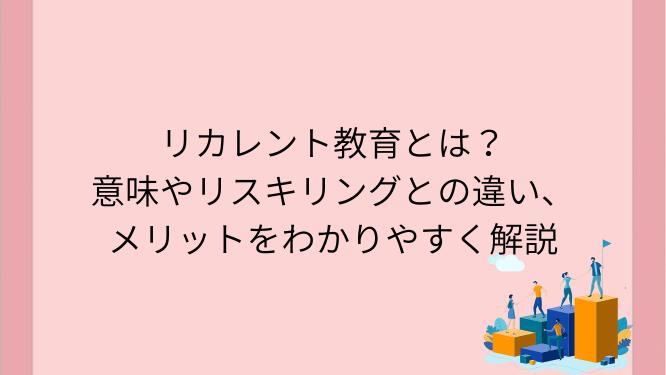

日本の労働力人口は減少傾向が続いており、2025年には約6.149万人いる労働人口が2040年には約5.268万人と予測されています。これにより、労働市場の構造や職務内容も変化する可能性が高まっています。こうした背景の中、注目されているのが「リカレント教育」です。

出典: みずほ総合研究所

リカレント教育が必要とされる社会的背景

リカレント教育が日本で注目されるようになった背景には、以下の4つがあげられます。

1.人生100年時代

平均寿命が延び、働く期間が長期化する中で、一つの会社で定年まで勤め上げるモデルはすくなくなり、自分の価値を保つために学び続ける必要があります。

2.急速な技術革新

AI、デジタル技術、ロボット、グリーンエネルギーなど、技術の進化が数年単位で職場を変えている。例えば、10年前にはなかった「データサイエンティスト」「DX推進担当」などの職種が今は当たり前になっています。つまり、一度学んだスキルで一生働ける時代ではなくなり、変化に対応し、新たな価値を創出し続けるために、社会人になってからの学びが重要視されています。

|

社会的背景 |

変化の内容 |

リカレント教育の必要性 |

|

人生100年時代の到来 |

働く期間の長期化、キャリアの多様化 |

生涯にわたるキャリア形成と市場価値の維持・向上 |

|

急速な技術革新 |

AI、IoTの普及による産業構造の変化 |

新しい技術や知識の習得、スキルの陳腐化への対応 |

3.産業構造の変化

かつては、製造業が中心であった日本社会からサービス・IT産業中心の社会へと変化をしています。また、脱炭素社会や少子高齢化などの社会課題への対応が新しいビジネスや仕事を生み出しています。つまりは、古い産業から新しい産業への人材シフトが不可欠となっており、「学び」が重要視されています。

4.個人のキャリア意識の変化

「終身雇用」「年功序列」弱まり、自分のキャリアは自分でデザインする時代となりました。 転職・副業・フリーランスなど、多様な働き方が広がり、「学び直し」そのものが自分自身の可能性を広げることに繋がります。 その他にも、国が教育訓練給付金やリスキリング支援を強化したり、企業も「学び直し制度」を導入しないと競争力を失うなど、社会全体でリカレント教育を推進する流れになっています。

▶関連記事:

キャリアコンサルタント養成講座で利用できる教育訓練制度とは?対象者や利用方法を解説 | キャリアコンサルタントLibrary |

よく似た言葉との違いは?リスキリング・生涯学習と比較

リカレント教育は「学び直し」を意味しますが、似た言葉に「リスキリング」と「生涯学習」があります。この違いを知ると、リカレント教育の特徴がよりよく理解できます。リスキリングとの違いは「主導者」と「目的」

リカレント教育とリスキリングの最も大きな違いは、誰が学びを推進するのか(主導者)と学ぶ目的です。 リスキリングは企業が自社の競争優位性を高めるために、従業員に対して教育を提供する際に主に使われる言葉です。

| 項目 | リカレント教育 | リスキリング |

| 主導者 | 個人 | 企業 |

| 目的 | 個人のキャリア形成、自己実現 | 企業の事業戦略、DX推進など、雇用され続ける能力の維持 |

| 学習内容 | 幅広く、個人が自由に選択 | 企業のニーズに直結する特定のスキル |

生涯学習との違いは「学びの領域」

生涯学習は、その名の通り「生涯にわたる学習」全般を指す、非常に広義な言葉です。 仕事に活かすための学びだけでなく、趣味や教養、スポーツ、ボランティア活動など、人生を豊かにするためのあらゆる学びが生涯学習に含まれます。 一方、リカレント教育は、生涯学習の一部です。特に、仕事に直結する知識やスキルを身につけることを目的としています。 つまり、リカレント教育は生涯教育の中でも特に「キャリアに活かす学び」と考えると分かりやすいです。個人がリカレント教育を受けるメリット

主体的に学び直しに取り組むことは、個人にとって多くのメリットをもたらします。ここでは、キャリアの観点から代表的な3つのメリットを紹介します。1. 専門知識やスキルの習得によるキャリアの選択肢拡大

リカレント教育を通じて、現在の職務に関する専門性を深め、新しい分野のスキルを習得することができます。これにより、社内での昇進や希望部署への異動だけでなく、転職や、独立・起業といった多様なキャリアの選択肢が広がります。2.キャリアアップやキャリアチェンジの実現

学び直しによって得たスキルは、自身の市場価値を高めることに直結します。結果として、年収アップや、未経験の職種へのキャリアチェンジがしやすくなります。文部科学省の調査でも、学び直し後にキャリアが「ポジティブに変化した」と回答した人は60%に上ります。3.社外での新たな人脈形成

大学院や専門講座などで学ぶことは、同じ目的意識を持つ多様な人と出会う機会にもなります。そこで得られる人脈は、情報交換だけでなく、支え合う仲間や、将来のビジネスパートナーとなる可能性もあります。企業がリカレント教育を導入するメリットとデメリット

従業員のリカレント教育を支援することは、企業にとっても重要な経営戦略の一つです。【メリット】従業員のスキル向上による生産性向上

従業員がリカレント教育によって新たなスキルや専門知識を習得することは、組織全体の生産性向上に直接的に貢献します。 業務の効率化はもちろん、新たなアイデアやイノベーションが生まれる土壌となり、企業の競争力強化につながります。【メリット】自律型人材の育成と定着

学びの機会を提供することは、従業員のキャリア自律の意識を高めます。自身の成長を支援してくれる企業に対するエンゲージメント(愛着や貢献意欲)も向上し、優秀な人材の離職を防ぐ効果が期待できます。

関連記事▶

キャリア自律コラム

【デメリット】コスト負担と人材流出のリスク

従業員の学びを支援するためには、研修費用の補助や、学習のための就業時間配慮など、企業側のコスト負担が発生します。また、スキルアップした従業員が、より良い条件を求めて他社へ転職してしまうという人材流出のリスクもゼロではありません。リカレント教育の始め方【個人向けステップ】

リカレント教育に興味を持ったら、具体的にどのようなステップで始めればよいのでしょうか。ここでは、個人が学び直しを始める際の3つのステップを紹介します。ステップ1:目的の明確化とキャリアプランの設計

まず最も重要なのは、「何のために学ぶのか」という目的を明確にすることです。たとえば、これからどんな風になりたいのか、何をしたいのかを出来るだけリストアップしてみてください。そして、それに対してどのような知識・スキル・人脈・経験が不足しているのかを考えてみましょう。

・今の仕事でもっと活躍したい→ 仕事で役立つ知識やスキルは何か?

・将来転職したい→ 転職に有利な能力や資格は?

・将来独立したい→独立に必要な経験や人脈は?

・趣味や興味を広げて新しい仕事につなげたい→ 自分にとってこれが出きるようになると「楽しいな」と思えることは?

こうして、目的に対して何が足りていないか、何が必要かが見えてくると、学ぶ内容や期間が明確になります。もし一人で考えるのが難しければ、「キャリアコンサルタント」に相談するのがおすすめです。厚生労働省が行っている無料相談サービスもあり、プロと一緒にキャリアの方向性を整理できます。

ステップ2:学習内容と方法の選択

目的が定まったら、それを達成するための学び方を選びます。

・大学や専門学校での専門的な学び

・オンライン講座で学習

・資格取得スクールで短期集中学習

などがあります。文部科学省のポータルサイト「マナパス」では、全国の大学・専門学校・オンライン講座をまとめて検索でき、自分に合った学びが見つかります。

ステップ3:国や自治体の支援制度の活用

社会人の学び直しを支援するため、国は様々な制度を用意しています。例えば「教育訓練給付金」は、厚生労働大臣が指定する講座を修了した場合に、受講費用の一部が戻ってくる制度です。こうした制度を使うことで、自己負担を減らすことが可能です。

|

支援制度の例 |

内容 |

問い合わせ先 |

|

教育訓練給付金 |

対象講座を受けると、受講費用の一部が支給される |

ハローワーク |

|

キャリアコンサルティング |

専門家による無料のキャリア相談 |

キャリア形成・リスキリング相談コーナー |

|

高等職業訓練促進給付金 |

ひとり親家庭の資格取得を支援 |

お住まいの都道府県・市区町村 |

【企業事例】リカレント教育の導入事例を紹介

日本でも、従業員の主体的な学びを支援する先進的な取り組みを始めている企業があります。ここでは、経済産業省や厚生労働省の資料で紹介されている2つの事例を紹介します。SCSK株式会社:自己研鑽推進施策「コツ活」

SCSK株式会社では、従業員の主体的な学びを促すため、月5,000円の学び手当を支給したり、資格取得に応じた報奨金を出したりする「コツ活」という制度を導入しています。この取り組みにより、制度の申請者数や主要なIT資格の保有者数が大幅に増加するなど、会社全体のスキルアップにつながっています。

参考:

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000584182.pdf

サイボウズ株式会社:復職可能な「育自分休暇制度」

サイボウズ株式会社では、退職後も最長6年間は会社へ復帰できる「育自分休暇制度」を設けています。従業員はキャリアが途絶える不安なく、海外留学や転職といった新たなチャレンジをすることが可能です。会社を離れて得た新たな経験やスキルを、復職後に組織へ還元することが期待されています。

参考:

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/houkokusho/reiwa3_company_case_studies.pdf