キャリアコンサルタントLibrary

人の力になりたいという気持ちが原動力!それが社会の役に立つのがキャリアコンサルタント資格です!!

その他

コラムVol.2『なぜセルフ・キャリアドックが必要なのか』

目次(クリックすると目次が開きます)

はじめに

7回にわたるコラムの連載。今回は2回目です。テーマは「なぜセルフ・キャリアドックが必要なのか」について。今回挙げるのは2点。キーワードは「変化の時代」と「生産性向上」です。

「変化の時代」に対処する

現代は「VUCA」の時代と言われます。Volatility(激動)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(不透明性)の頭文字を取ったものだそうです。

従来のスタンダードが崩れ、先行きを予見することが難しい時代になってきたと言えます。

当コラムが掲載される2021年11月時点から振り返って、2年前に新型コロナウィルスの世界的流行を予見できた人はいないはずです。政治や経済の動向、企業活動についても従来に比べるとその不透明性やスピード感が増し、想定外の変化の影響が高まっています。

この変化の時代に際して、企業には自社の従業員とのWin-Winの関係を築くための新たな施策が求められています。そのひとつが「セルフ・キャリアドック」と言えます。

企業は高度成長期のように永続的な雇用を保証することができなくなっており、年功序列的にポストを準備することもできません。組織へのコミットメントだけでは双方が幸せになることができなくなっているのです。従業員個人の内的キャリアの充実が求められると言っていいでしょう。

従業員は、自分にとっての成長、自分にとっての充実、自分にとっての貢献のかたちを明確にし、個々のニーズを明確にすることが変化の時代に向き合う際に必要となります。そしてその多様なニーズをいかにマネジメントしていくかがこの時代の企業に求められる姿勢と言えます。

変化に適応する「プロティアン」

キャリア理論家のダグラス・ホール博士は、この時代に対処するために「プロティアン」である必要性を説いています。「プロティアン」とは「変幻自在」を意味します。ギリシャ神話に描かれている変幻自在に姿を変える神・プロテウスからの引用と言われています。

変化の時代においては、所属する企業の事業分野がドラスティックに変化したり、場合によっては閉業に追い込まれたりといったことが起こらないとも限りません。環境変化はコントロールできませんが、変化に適応することで幸福を築くことができるという考え方です。

「プロティアン」となるための2大要素として、ホールは1.アイデンティティ(自己理解の程度)と2.アダプタビリティ(適応力×適応モチベーション)を挙げています。変化に際しては、自分は何者であるかという自己概念の統合度合いと、自らの市場価値の向上、そして何よりも変化に適応しようという意志・モチベーションが重要となります。

セルフ・キャリアドックにおいては、ジョブ・カードなどを手がかりにキャリアを棚卸する中で自己理解を深め、自己のアイデンティティを明確にすることになります。

また、自身の能力的な理解をもとにアダプタビリティを高め、自身の市場価値向上につなげることが可能です。つまり「プロティアン」に近づくことができるのです。これは想定外変化の渦の中においても企業の持続可能性を高めることになり、変化をチャンスに変える原動力になります。

労働力減少社会に対処する

日本の急速な人口減少とそれに伴う労働力減少は統計上自明なものとなっています。対処策はいくつか走っていますが、その最たるものが「生産性向上」です。いわゆる「働き方改革」の目的と言えばいいでしょうか。

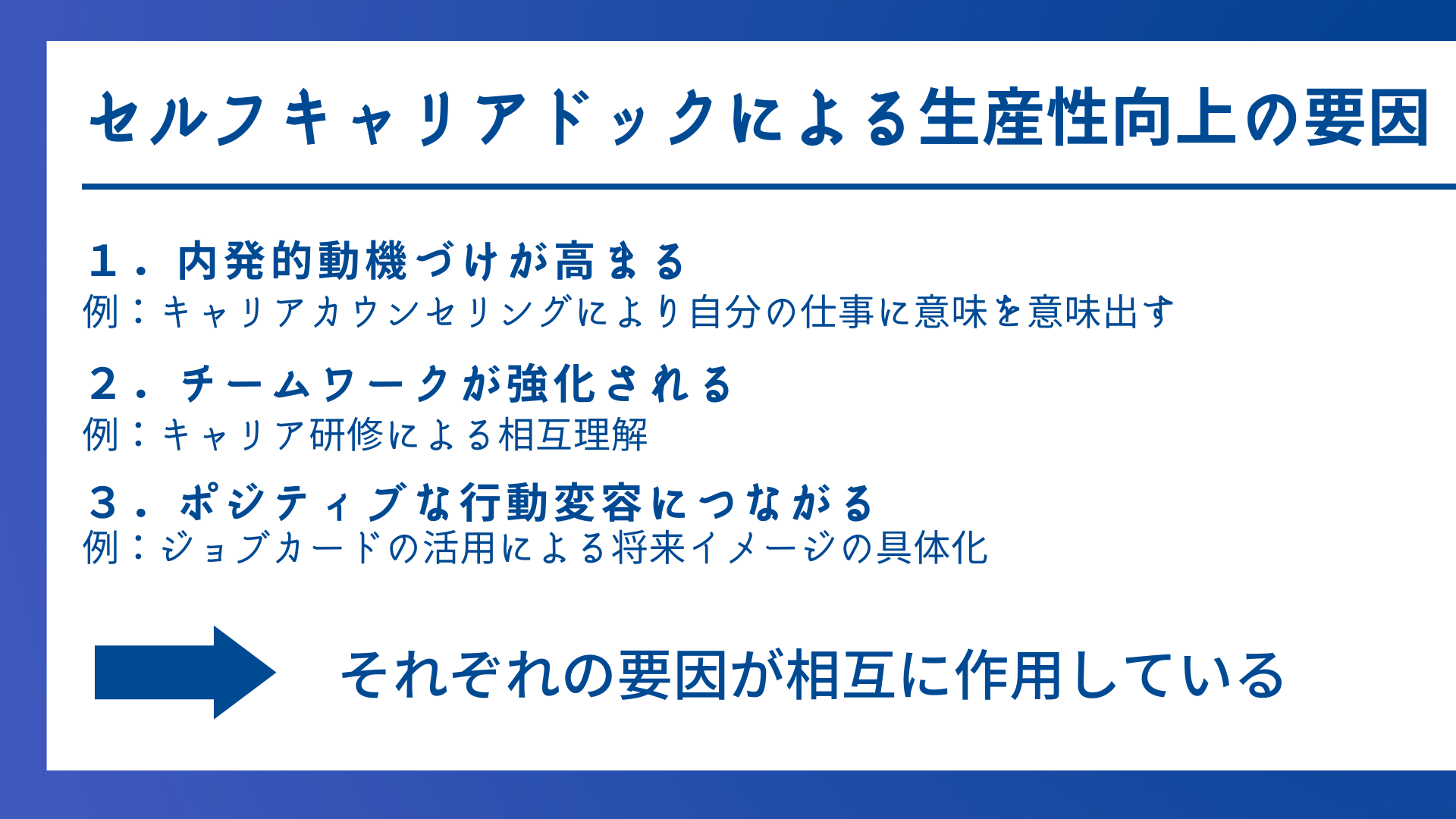

多くの行政施策にはその背景にこの「労働力減少」がありますが、少ない労働力を効率よく活用し、生産性を上げることで労働力人口減少をカバーしようというわけです。セルフ・キャリアドックは以下の意味で生産性向上に資するものと考えることができます。

1.内発的動機づけが高まる

2.チームワークが強化される

3.ポジティブな行動変容につながる

箇条書きにしましたが、上記3つはつながっているところがあるかもしれません。また、他の言葉でも説明できそうですが、今回は以上3点に整理してみました。

キャリアカウンセリングの効果のひとつとして「職業観の変化」が挙げられます。例えば「仕事は我慢してやるべきことをやるものだ」という”must”で仕事をしていた人が、自分が今の仕事に従事している意味を見出し、「この仕事を通じて人生を実現したい!」と未来を描くこと(”will”)ができれば、それはモチベーション向上につながります。

また、ジョブ・カードを活用したキャリアカウンセリングにおいては、キャリア・プランシートにより漠然とした将来イメージを具体化し、計画的な取り組みに踏み込んでいくことが可能となります。

更には、改めて自分の価値観を味わい直し、企業理念とのつながりを実感することで、所属組織とのエンゲージメント強化が期待できます。

一方、キャリア研修などにより相互理解が進み関係性の質向上が期待できます。このようにセルフ・キャリアドック個人の成長と組織の発展の両方の実現の可能性を秘めているのです。

個人の気づきや成長が行動につながることはご理解いただけると思います。一方でチームワークの強化についてはマサチューセッツ工科大学のダニエル・キム教授が提唱する「成功循環モデル」で説明することができます。「関係性の質」向上が「結果の質」向上に寄与するというものですが、この理論によれば(私の実感的にも)チームワークの醸成は企業の業績に好影響をもたらすと言えます。限られた人員で最高の結果を生み出すために、セルフ・キャリアドックは有効だと言えるでしょう。

今回は以上です。書き始めてみると限られた文字数でお伝えすることは難しいなと感じます。引き続き当コラムで触れてみたいと思います。次回は「セルフ・キャリアドックの進め方」がテーマです。ご期待ください。

著者紹介

田中 道博 (たなか みちひろ)

株式会社あしあとみらい研究所 代表取締役/(株)日本マンパワーキャリアコンサルタント養成講座インストラクター

大学卒業後、旅行会社に就職し営業畑を歩む。2001年人材サービス会社に転職し、生まれ育った大阪から香川県に移住。鳥がさえずり、田畑とため池に囲まれた田舎暮らしを楽しんでいる。2008年CDA資格を取得。キャリアカウンセリングの考え方をマネジメント実務に役立てるための独自メソッドを考案・検証し、2014年個人事業主として独立。その後2017年に「株式会社あしあとみらい研究所」を設立、代表取締役に就任する。主に企業領域におけるキャリア形成支援、人材育成支援、人事諸制度の設計及び運用支援に従事するほか、インストラクターとして国家資格キャリアコンサルタントの養成講座や更新講習等を担当している。