キャリアコンサルタントLibrary

人の力になりたいという気持ちが原動力!それが社会の役に立つのがキャリアコンサルタント資格です!!

その他

サポートし合うチームを作るには ~マネジャーとメンバー、人事のかかわり方~

講演者プロフィール

伊達洋駆氏

株式会社ビジネスリサーチラボ代表取締役

神戸大学大学院経営学研究科 博士前期課程修了。修士(経営学)。2009 年にLLP ビジネスリサーチラボ、2011 年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業。以降、組織・人事領域を中心に、民間企業を対象にした調査・コンサルティング事業を展開。研究知と実践知を活用した「アカデミックリサーチ」をコンセプトに、組織サーベイや人事データ分析を提供している。著書に『イノベーションを生み出すチームの作り方 成功するリーダーが「コンパッション」を取り入れる理由』(すばる舎)や『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)など。

はじめに

ダイバーシティ&インクルージョンが広まり、リモートワークを含めた新しい働き方が一般的となった現在、組織がパフォーマンスを発揮するために、「サポート」の重要性が増している。しかし、その一方で、組織における立場、役割に応じたサポートのあり方や具体的な方法については、十分な認識や理解が広まっているとは言えない。組織のメンバーが力を発揮するには、互いにどのようなサポートが必要なのか。また、リーダーやマネジャー、そして人事は、メンバーに対してどのようなサポートを行なうべきなのか。組織研究の知見を現場に応用できる実践知として提供している伊達洋駆氏に講演いただいた。

①サポートとその効果

まず、「サポート」は、大きく二つに分けられます。一つは上司からのサポート、もう一つが同僚からのサポートです。

様々な研究を統合的に分析(メタ分析)した論文によると、上司からのサポートは、職務満足や組織コミットメントの向上、離職意図の低下といった効果があることが明らかになっています。上司からの適切なサポートがあれば、部下は満足して働くことができ、会社との関係も良くなり、離職しようと思わない、ということです。

そして、もう一つのサポートである「同僚からのサポート」は、「社員が同僚から仕事に関係した助けや気遣いを受けていると思うこと」であり、やはり受け取る側が思うことが定義になります。具体的には、仕事で困っている同僚を手伝うとか、必要なときに助けを提供するといったことが挙げられるでしょう。

この同僚からのサポートも、上司からのサポートと同様に、職務満足や組織コミットメントの向上にプラスの効果があります。加えて、まじめに働いたり、仕事を抱えている同僚を手伝うといった役割外の行動(組織市民行動)を積極的に取るようになることも分かっています。さらに興味深いのは、同僚からのサポートがあると仕事のパフォーマンスも高まることです。その結果、ストレスの軽減やモチベーション向上にもつながることが明らかになっています。

このように、上司から、同僚から、という二つのサポートは、様々なプラスの効果があります。互いに助け合う職場を作っていくのが望ましいことが、改めてわかると思います。

②サポート提供の効果

近年の学術研究では、サポートは受ける側だけでなく、提供する側にもプラスの効果があると報告されています。結論から言うと、サポートをした人は孤独感が減るのです。他者をサポートした人は、サポートをしてあげた相手との社会的なつながりを感じることができ、その結果、孤独感が薄れることがわかっています。

コロナ禍以降、テレワークの導入などで孤独感を感じやすい状況がありますが、人は、孤独感があると人との接触を避けがちになり、ますます孤独感を深めるという負の連鎖に陥ってしまう傾向があります。

その悪循環を断ち切る方法として有望なのが、サポートを提供することです。誰かの手助けをすると、孤独感が和らぎ、相手に対する共感や連帯感が強まります。さらには自己肯定感が高まる効果もあります。サポートは、精神的な豊かさや幸福感といったウェルビーイングにも効果があるということです。

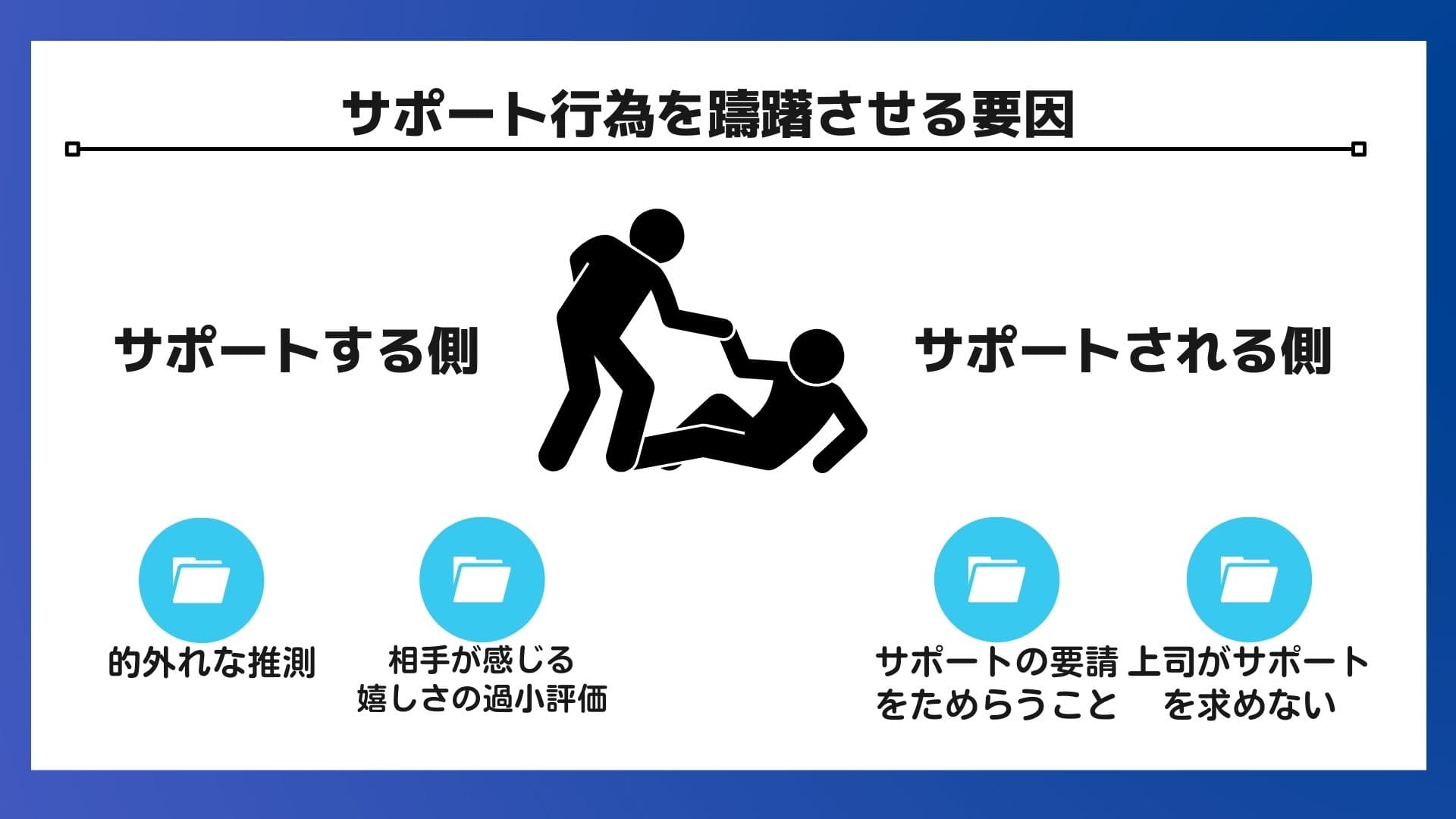

③サポートを促進するために⑴・・・過小評価を和らげる

では、サポートを促進するにはどうしたらいいのか。サポートの阻害要因の一つである、サポートする側の心理に注目してみましょう。

このすれ違いの原因は、サポートをする側とされる側で、心理的な作用が異なるためです。サポートをする側は、自分がちゃんとしたサポートができているかと、サポートの内容や質を気にする傾向があるのに対し、サポートを受ける側は、内容や質よりも、サポートをしてくれたこと自体が嬉しい、ありがたい、と感じます。つまり、サポートをする側は相手のありがたい、嬉しいという感情的な側面を見落としがちで、自分のサポートを過小評価するのです。すると、サポートに対する意欲も低下してしまう場合があります。

こうした阻害要因を緩和するには、当たり前のことではありますが、サポートしてもらった側は、「感謝」を意識的に行なうことです。その際、「ありがとう」と言うだけでなく、サポートがどういうところに役立ったのかを具体的にフィードバックすると効果的です。それにより、する側も自分のサポートが有益だったと感じられ、内容や質に対する過小評価と、ネガティブな感情への過大評価を緩和することができます。

④サポートを促進するために⑵・・・サポートを求める

もう一つ、サポートの阻害要因を取り除く視点から考えてみます。

これも当然の話ですが、サポートを得るには、「助けて」と言うこと、つまりサポートの要請が大切で、それがある場合はサポートがより提供されやすくなります。

面白いのは、日本人とアメリカ人では、日本人のほうが、要請がない状況でのサポートをためらう傾向にあることです。つまり、日本人はアメリカ人に比べて、助けてと言われないと助けないのです。余計なお世話になるのでは、相手との仲が壊れてしまうのではと、日本人は気にしてしまうからです。

ですから、互いが助け合う職場を作るには、日本人のそうした傾向を理解したうえで、積極的にサポートを要請することが大切です。ヘルプシーキングという言葉もあるように、サポートをどんどん求めるということが非常に大事です。その際には、自分はどんなサポートを求めていて、それはいつ必要なのか、具体的に相手に対して伝えると良いでしょう。

サポートの要請は気が引けるかもしれませんが、実際にやってみると、断わられたり無視されたりすることは実はあまりありません。人間は助け合って生き延びていく必要がありますから、サポートの要請は基本的には受け入れられるという人類共通の傾向があります。

それでも、助けを求めることで、自分の能力不足が露呈してしまうと不安に思い、サポートの要請がなかなかできない人もいます。職場でそうした懸念を払拭するには、上司から率先してサポートの要請をすることです。上司が自分から「ちょっと助けて」と言うことで、メンバーもサポートの要請がしやすくなります。上司がサポートを提供すると同時に、サポートの要請もすることで助け合う職場を作ることにつながるということです。

上司がサポートを要請すると権威が失墜するのでは、と心配する人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。様々な研究により、その程度で上司の権威は失墜しないことがわかっています。わからないことはわからないと言い、メンバーに積極的に助けを求める「弱いリーダーシップ」を取ることで、チームのパフォーマンスがあがる、という研究もあります。ですから、上司の方は、気にせず積極的にサポートを求めてください。

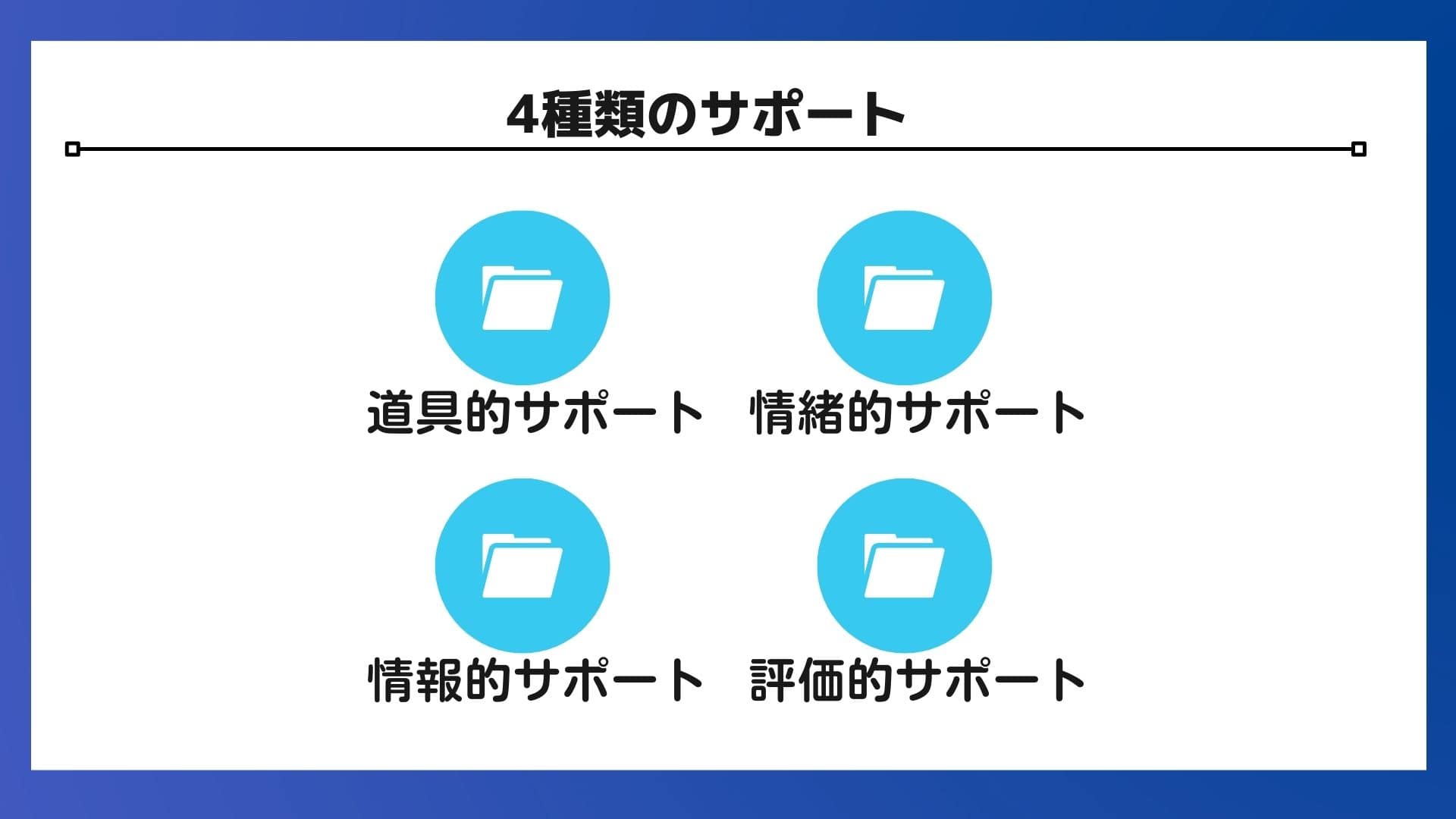

⑤4種類のサポート

次にサポートの中身について詳しく見ていきましょう。サポートは、内容によって大きく4種類に分けることができます。

二つ目は、「情緒的サポート」で、相手に対して共感を示したり、励ましたりすることです。仕事やプライベートでストレスを抱えている同僚の話を聞くといったこともこれに当たります。

三つ目は、情報的サポートと呼ばれるもので、文字通り、相手に情報を提供するサポートの方法です。新しいソフトの使い方を教えたり、顧客に対する対応方法を助言したりするのが、この情報的サポートとして挙げられます。

そして四つ目が、評価的サポートと呼ばれるものです。これは自己評価や自己理解に役立つ情報提供で、要するにフィードバックのことです。たとえば、上司が部下に対して「よくやっているね」と仕事ぶりを認めたり、メンバー間で能力や実績を共有して、自分の強みや弱みに気づいてもらったりすることも評価的サポートに当たります。

このように、サポートには種類があり、それらを場面に応じて使い分けることが重要です。また、この4種類のなかで、人により得意なものは違うと思います。自分が得意なサポートを見つけることを意識しながら、どんどんサポートを提供していくのが良いでしょう。

⑥注意が必要なサポート

一方で、サポートの仕方によってはネガティブな結果につながってしまう場合もある、ということを説明します。

昨年発表されたばかりの非常に興味深い研究に基づく話です。この研究ではサポートを「エンパワーメント的サポート」と「非エンパワーメント的サポート」の二つに分けて考えています。前者は、受け手がより能動的になるようなサポートのことで、問題を抱える相手に対して、解決に役立つ方法やスキルを学ぶ機会を提供する、といったサポートを指します。

一方後者は、受け手が受動的になるようなサポートのことで、具体的にはすでに出来上がっている解決策を提供するようなサポートのことです。エンパワーメント的サポートは、答えを解く方法を教えたり、学んでもらったりするのに対して、非エンパワーメント的サポートは、答えそのものを提供するということです。老子に「魚を与えるか、魚の釣り方を教えるか」という話がありますが、魚を与えるのが非エンパワーメント的サポートであり、釣り方を教えるのが、エンパワーメント的サポートだと言えます。

実はこの二つでは対照的な結果につながることがわかっています。

まず、エンパワーメント的サポートですが、それを受けた相手は、自分の能力に対する自信が高まり、仕事上の目標に向けて積極的に進めることができるようになります。一方で、魚を与えるような非エンパワーメント的サポートは、相手が「自分はできない人間なのでは」と思い、自分の能力に対する自信を低下させてしまうことがわかりました。非エンパワーメント的サポートは、受け手の自律性を阻害して自己評価を下げてしまうのです。

まさに「魚を与えるよりも釣り方を教えよ」という格言のとおりですが、サポートを提供するときには、解決策そのものではなく、相手が自分で解決できるようなエンパワーメント的サポートを心がけるべきだということがわかります。

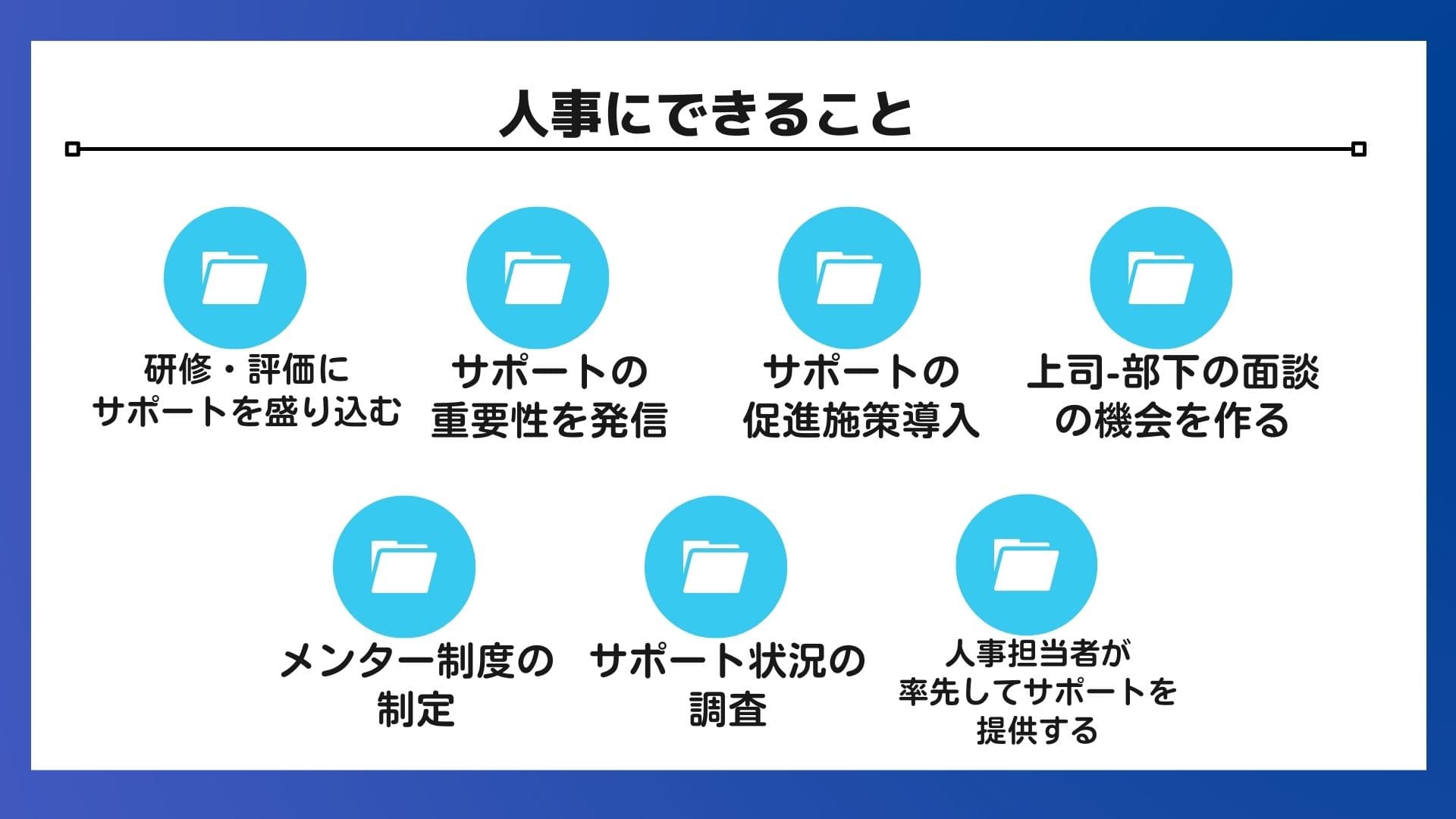

⑦人事にできること

最後に、組織全体のサポートを増やしていくために人事にできることについてお話しします。

一つは、研修や評価といった人事施策のなかに、サポートを組み込むということです。研修プログラムにサポートに関する内容を盛り込むやり方や、人事評価の中にサポートに関する項目を追加するやり方もあるでしょう。周囲の人を助けた人が評価されるようにすることで、サポートの提供を促すことができます。

また、サポートの事例や重要性を情報発信するのも有効です。実は、サポートは当たり前のことに思われていて、組織に対する重要性や具体的なやり方が共有されていない場合も多いと思います。たとえば社内報やイントラネットなどで、サポートに関する調査や研究、事例などを定期的に発信していけば、社員の行動を促すことができると思います。

さらには、サポートの促進施策を導入するというやり方もあります。サポートを積極的に提供した社員を表彰したり、サンクスポイントなどの制度を導入したりするのも一つの方法です。

また、サポートの目標を設定して、それを達成したことを褒める、というやり方もあります。サポートそのものよりも、感謝された数を競っていく、褒めていくということですね。

そして、上司からのサポートを促す意味で、上司と部下が定期的に話をする機会を作ることが大切です。いわゆる個人面談です。そうした機会が定期的にあると関係性が深まり、お互いにサポートを要請しやすくなります。その際、サポートの促進につながるような個人面談のガイドラインを作成、提供していくことも、人事ができることだと思います。

そして、メンター制度もサポートを促す方法の一つです。メンター制度があれば、先輩であるメンターは、メンティー、つまり後輩に対して、自然とサポートを提供できるようになります。人事としては、相性のいい組み合わせをマッチングし、定期的に面談を行なうように促していくことを意識すべきでしょう。

ただし、サポートは、職場によってばらつきがあるものです。積極的に行われている職場もあれば、そうではない職場もあるでしょう。ですから、各職場でサポートがどれぐらい行なわれているかを調査するのも一つの手だと思います。アンケートなどでサポートの状況を把握し、職場による違いや改善点を見つけ出し、組織全体のサポートの改善を図っていくことも大切です。

そして最後に、人事として何よりも大事なのが、人事の担当者自身が率先してサポートを提供するということです。

組織全体でサポートの文化を作りたいのであれば、まずは人事部内から始めて、自分たちがロールモデルになるということです。

良いサポート事例を探すのではなく、人事部がいちばん良いロールモデルとなり、その事例を社内に共有するのです。「まずは隗より始めよ」というということですね。

以上、サポートをし合うチームをどのようにして作るのかについて、研究、知見をもとに七つのパートに分けてお話しいたしました。 ご静聴ありがとうございました。

Q&A

Q.①サポートを求めることができずに自滅する新入社員や若手が増えているように思います。こうした人たちが、サポートを求めやすくなる方策はあるのでしょうか?

A.①まず、「サポートを求めることはスキルでもある」という理解を広めることが大事だと思います。スキルということは、学んだり高めたりできるということです。具体的には、働きかけの仕方の例を挙げたり、サポートを求めるための質問集などを作ったりすることが考えられます。それらを、求める側、求められる側双方に周知することで、サポートに対してよりウェルカムになりやすくなると思います。

また、一点付け加えると、サポートを求めないとまずいことになるのは、実はキャリア採用の方です。こうした人たちは、周りから「一人前の人なのだから、余計なサポートをしては失礼になる」と思われがちです。しかし、たとえ業務内容が前の会社と同じでも、組織によって進め方や文化が違いますから、慣れた仕事でも会社が変わるとうまくいかないことはよくあることです。ですから、中途入社の人も、サポートを求めていく、また周りもサポートをしていくということが必要だと思います。

Q.②サポートのある職場づくりにおいて、伊達さんは、キャリアコンサルタントがどのような役割を果たすのがいいとお考えですか?

A.②キャリアコンサルティング自体がサポートであることはもちろんなのですが、キャリアコンサルタントのスキルが、サポートの際に極めて役に立つと思います。たとえば「傾聴」。先ほどお話ししたように、サポートをする側には「余計なお世話をして人間関係が乱れないか」という不安があるわけですが、これは、相手のニーズや状況がわからないままサポートをすることへの不安と言い替えることができます。ですから、相手の状況や気持ちをしっかりと傾聴することで、そうした不安もなく、より良質なサポートが実現できることになります。

キャリアコンサルタントの関わり方はエンパワーメント的な関わり方ですから、相手の自己効力感を高めたり自信を高めたりすることに直接役立ちますし、仕事の悩みを相談しやすい安心安全な場作りにも、キャリアコンサルタントが活躍できると思います。

Q.③サンクスポイントを導入して、これから利用の拡大を図っていくところです。何か「見える化」をしていきたいのですが、たとえば「ありがとうと言われた人ランキング」などを作るのは、角が立ちそうで悩んでいます。お勧めの方法があれば教えてください。

A.③たしかに、ランキング化すると角が立ちそうという懸念は非常によくわかります。ただ、一方で、「ありがとう」と言われることの意味を社内に広めるのはとても大事だと思います。ただの数値のランキングではなく、それだけたくさんのサポートをして周囲を助けているということだと、その意味も社内で共有していけば、ランキングの見方が変わり、見える化する価値が出てきます。

Q.④ベテランが多い組織では、孤独に抵抗感を感じない状態もあるかと思います。年齢層の高い組織で推奨される取り組みやポイントはあるのでしょうか?

A.④仕事をきちんとこなしているベテランが多い組織では、サポートの要請が難しくなります。それぞれが自立した一人前であるというリスペクトがある反面、先ほどお話ししたキャリア採用の人の例のように、本人もサポートを要請しづらく、周りからも提供しにくい、という状況に陥る可能性があります。その結果、問題を抱え込んでしまい、事態がより深刻になってから発覚するということもあり得ます。

そうならないためには、トップやその職場で評価を行なう立場の人が積極的にサポートを求めていくことだと思います。それによって周りもサポートを切り出しやすくなり、お互いに助け合える雰囲気につながっていきます。

Q.⑤管理職が多忙で、サポートに対する部下の満足度が低いです。 相談してもアドバイスが抽象的で、次からは相談したくなくなる場合もあります。サポートの満足度を上げるための施策について教えてください。

A.⑤サポートはバリエーションが大切だと私は考えています。今回サポートには、道具的なもの、情緒的なもの、情報的なもの、評価的なもの、という四つの種類があるとお伝えしましたが、このうちのどれか一つだけではうまくいきにくい場合があります。相手によって、助言がほしい場合もあれば、すぐに解決策が欲しい場合もあるでしょう。相手に合わせて必要な種類のサポートを提供していくことが重要ですし、そのためには、相手の状況やニーズをしっかりと把握することが前提になると思います。また、サポートを受ける側の人であれば、自分がどの種類のサポートを必要としているのかを、サポートを提供してくれる相手に伝えるということも有効です。

Q.⑥エンパワーメント的なサポートを提供すると、非エンパワーメント的なサポートを求められることがあり、ミスマッチが生じることがあります。どのように対応すべきでしょうか。

A.⑥「すぐに答えが欲しい」という人は多いですが、そうした姿勢がもたらす中長期的な影響について伝えていく必要はあると思います。解決策がすぐに手に入れば問題は解決しますが、より長い視点で見れば、スキルや知識を獲得する機会を失うことになります。それでもいいからすぐに答えが欲しい、という人には、短期的に非エンパワーメント的なサポートを提供していけばいいですが、成長への意欲のある人に対しては、その意義とともに、エンパワーメント的サポートを中心に提供する必要があります。

Q.⑦サポートとして助言をしても、相手がなかなか行動に移さない、移せない場合があります。行動を促すにはどのような方法があるでしょうか。