中小企業診断士 登録養成課程について

資料請求はこちらから

第21期講座の資料請求は2026年10月ごろに弊社ホームページにてご案内いたします。ご提供の資料はご参考としてご覧ください。

働きながら1年で中小企業診断士になる

特長

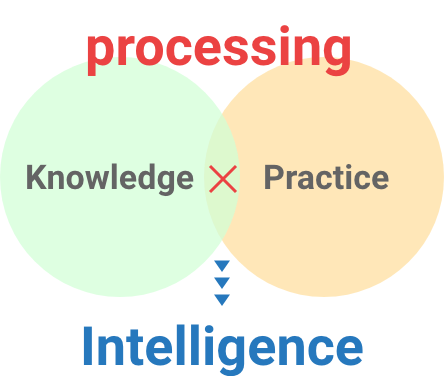

「知識」を「実践」に活かす「加工力」を鍛錬する株式会社が行う唯一の登録養成課程

- 平日夜間と土曜日の講義で、働きながらの学習を支援!

- 大学講師が専門知識を付与し、プロのコンサルタントが実務ノウハウを伝授!

- 診断に必要な専門知識+ケーススタディによる演習で実践力を養成!

- 実習とはいえ本番そのもの、生の企業現場で繰り広げる診断実習!

中小企業診断士登録養成課程とは

中小企業診断士養成課程とは、中小企業庁の示すガイドラインに基づいた「演習」と「実習」により構成されたカリキュラムを修了することにより、2次試験および診断実習が免除されるというものです。

従来は、中小企業大学校だけが同養成課程を開講できましたが、経済産業省令第79号(2005年8月)により、同カリキュラムを実行しうる機関がそれを提供しようとする場合は、経済産業省へ登録することによって開講できることとなりました。そこで弊社は、2006年12月8日、同登録を認可され、2007年3月に第1期コースを開講いたしました。